近日,济南大学前沿交叉科学研究院高文强教授、周伟家教授团队通过激光诱导非平衡合成策略,突破传统掺杂方法的限制,实现了对合金表面多活性中心配位环境的精准调控,成功构建了具有高电催化CO2还原向甲酸转化性能的Ag─Sn精准配位的Cu6Sn5合金催化剂,该成果以 “Atomic-level Ag─Sn coordination engineering in laser-synthesized Cu6Sn5 alloys for energy-efficient electroreduction CO2 to formate” 为题发表在国际期刊Advanced Materials上。文章第一作者为济南大学前沿交叉科学研究院2021级博士王艺洁,文章通讯作者为济南大学前沿交叉科学研究院高文强教授和周伟家教授。

电化学二氧化碳还原反应(CO2RR)能够将CO2转化为高附加值化学品,是实现碳循环闭合和应对气候变化的重要途径。其中,甲酸可作为氢载体和化工原料而备受关注。铜锡合金(CuxSny)虽是该反应中具有潜力的催化剂,但在宽电位窗口内实现高甲酸法拉第效率仍面临挑战,其核心瓶颈在于难以精确调控活性位点的局域配位环境,从而控制CO2活化的能垒。元素掺杂是调节合金催化剂电子结构、提升其选择性的关键策略。然而,在具有多活性位点的合金体系中,传统合成方法受限于热力学平衡过程,往往导致掺杂原子随机分布与配位环境不统一。因此,开发一种能够突破热力学限制、将掺杂原子精准固定在预定配位构型中的合成策略,成为当前推动CO2RR催化剂设计向前发展的关键挑战。

本工作通过激光诱导非平衡合成策略,突破了传统掺杂方法的限制,实现了对合金表面多活性中心配位环境的精准调控,成功构建了具有精确Ag─Sn和Ag─Cu配位结构的Cu6Sn5合金催化剂。该催化剂在-1.1 VRHE电位下实现了96.50%的甲酸法拉第效率。通过电化学动力学分析、原位光谱和理论计算的多方面机理研究,揭示了Ag─Sn配位通过调控催化剂d带中心,有效增强了CO2在催化剂表面的吸附强度,并且显著降低了限速步骤的反应能垒。同时,通过将Ag─Cu6Sn’5催化剂同时用于阴极CO2还原和阳极甘油氧化,构建了高效的耦合系统,实现了2.63倍的甲酸产率提升和68.57%的能耗降低。

【本文要点】

要点一:电催化剂的制备与表征

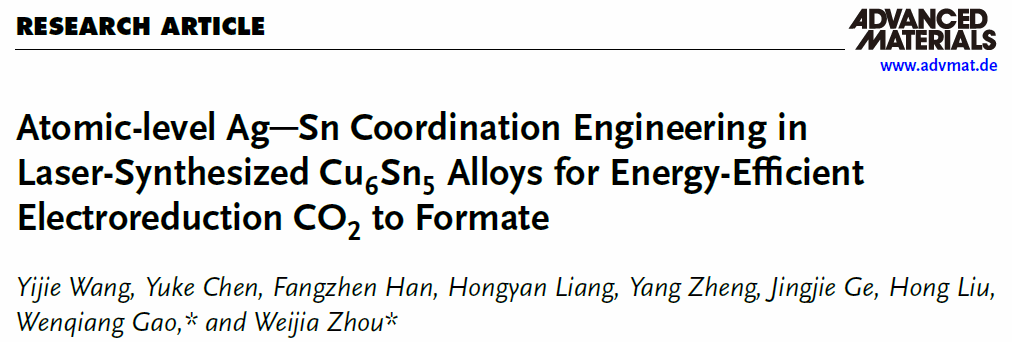

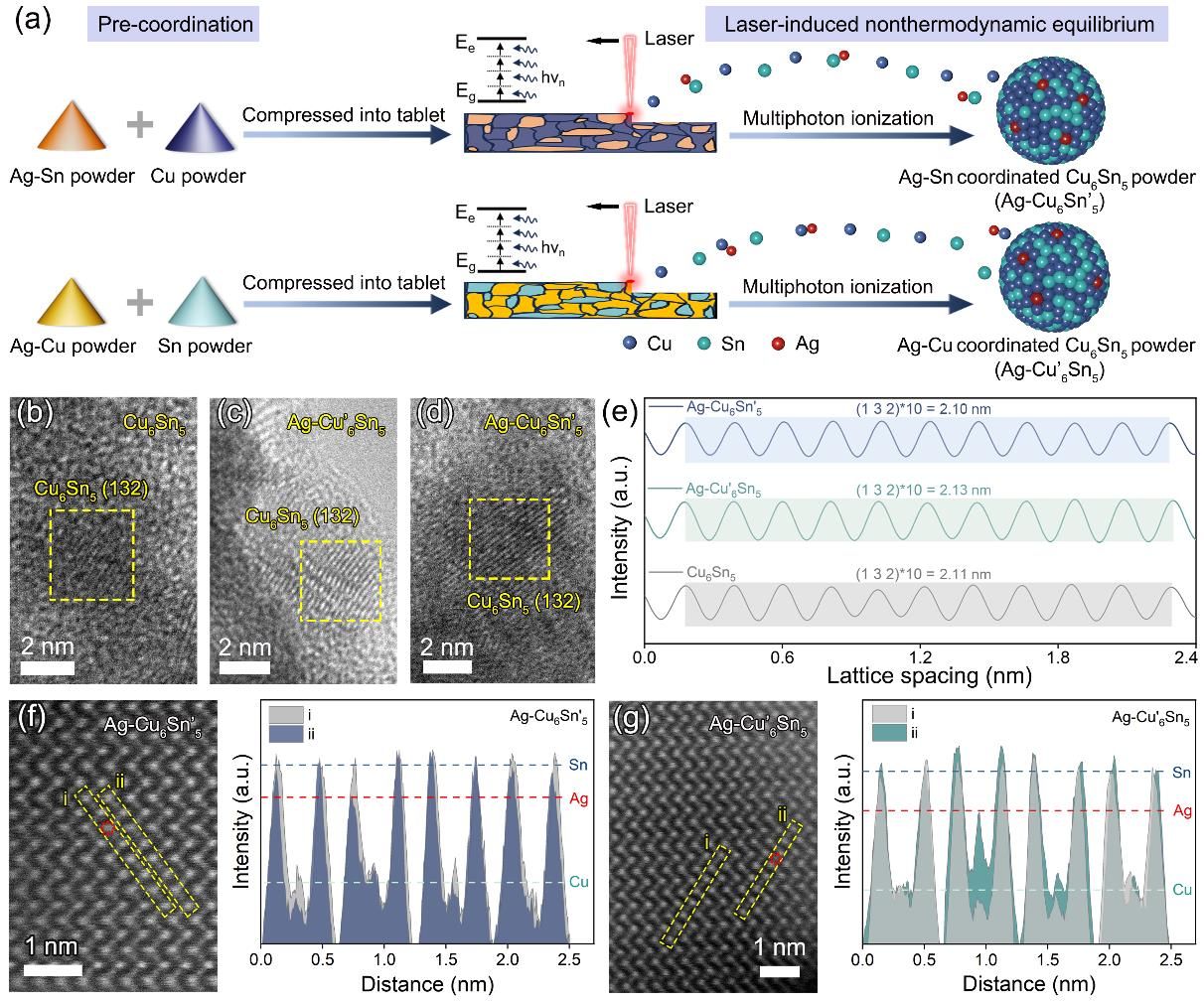

图1a展示了本文采用的激光诱导非平衡合成的示意图。HRTEM结果揭示了配位对晶格间距的调控作用:在Ag─Cu6Sn’5中,由于半径较小的Ag原子部分取代Sn,导致晶格收缩;而在Ag─Cu’6Sn5中,较大半径的Ag原子取代Cu引起晶格膨胀。同步辐射的结果确认了Ag在Ag─Cu’6Sn5中仅存在Ag─Cu配位键,而Ag在Ag─Cu6Sn’5中仅存在Ag─Sn配位键。

图1 (a)合成Ag─Sn和Ag─Sn配位Cu6Sn5的示意图;(b-d)Cu6Sn5、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5的HRTEM图;(e)Cu6Sn5、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5的强度谱;(f)Ag─Cu6Sn’5和(g)Ag─Cu’6Sn5的AC-TEM图及对应的强度谱。

图2 (a)Ag箔、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5的Ag K-edge XANES谱图;(b)Ag箔、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5在R空间的Ag K-edge FT-EXAFS谱图;(c)Ag─Cu6Sn’5和(d)Ag─Cu’6Sn5在R空间的Ag K-edge FT-EXAFS实验和拟合结果图;(e)Cu6Sn5、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5的晶体结构模型;(f)Ag箔、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5的WT-EXAFS谱图。

要点二:电催化CO2RR性能

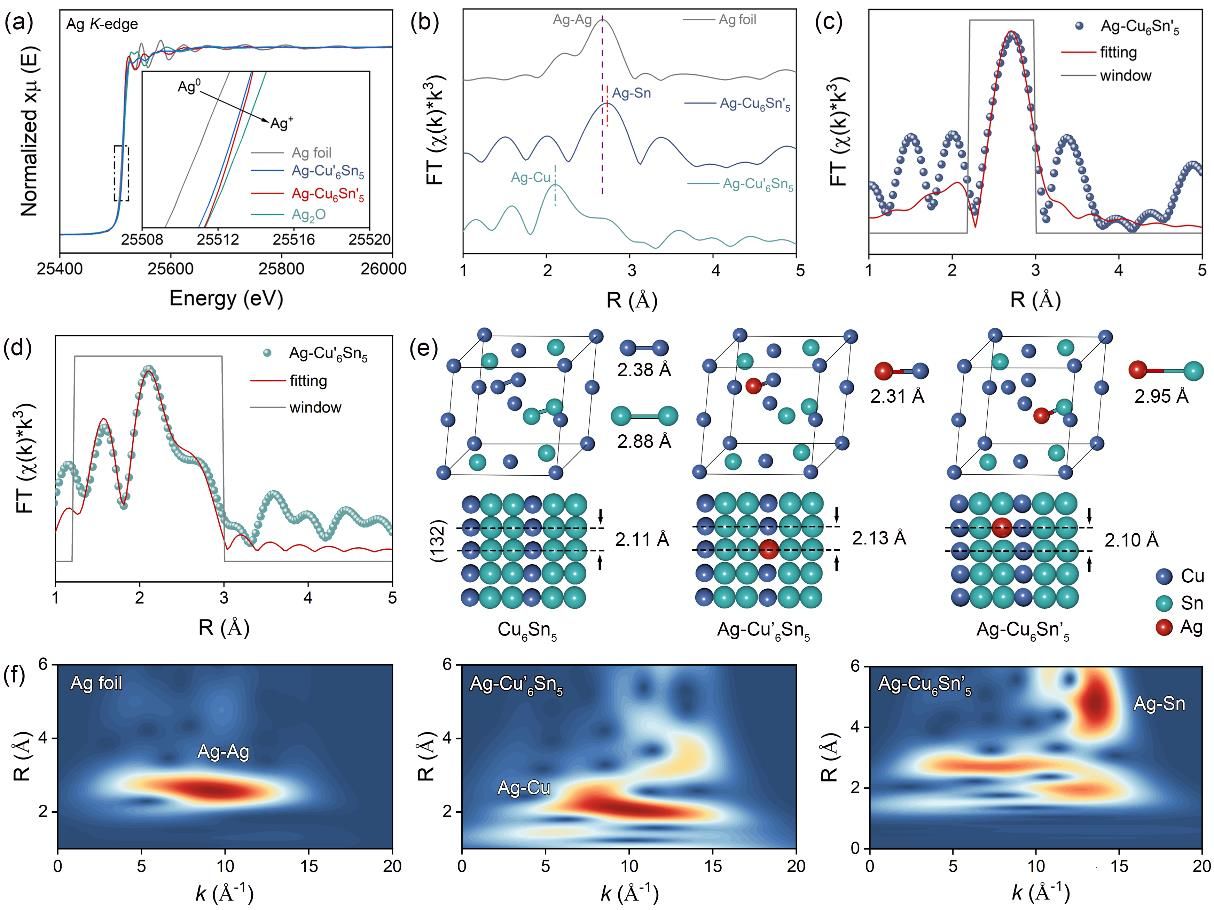

CO2RR性能结果表明,Ag─Cu6Sn’5在-1.1 VRHE电位下可实现96.50%的甲酸法拉第效率,明显优于Cu6Sn5和Ag─Cu’6Sn5。稳定性测试表明,Ag─Cu6Sn’5在50小时连续运行中能够持续保持90%的甲酸法拉第效率,且Ag─Sn配位结构未发生改变。此外,在流动池中Ag─Cu6Sn’5也表现出良好的应用潜力,在-1.3 VRHE时实现了95.18%的甲酸法拉第效率及94.88 mA cm-2的高电流密度,并能稳定运行30小时。

图3 (a)Cu6Sn5、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5在Ar和CO2饱和电解液中的LSV曲线;(b,c)Ag─Cu6Sn’5在不同电压下的催化性能;Cu6Sn5、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5在不同电位下的(d)甲酸法拉第效率和(e)甲酸分电流密度;(f)Ag─Cu6Sn’5在H型电解槽内的稳定性测试;(g)Ag─Cu6Sn’5在H型电解槽和流动池中的LSV曲线;(h)Ag─Cu6Sn’5在流动池中的催化性能;(i)Ag─Cu6Sn’5与其它电催化剂在流动池中的性能对比。

要点三:CO2RR机理探究

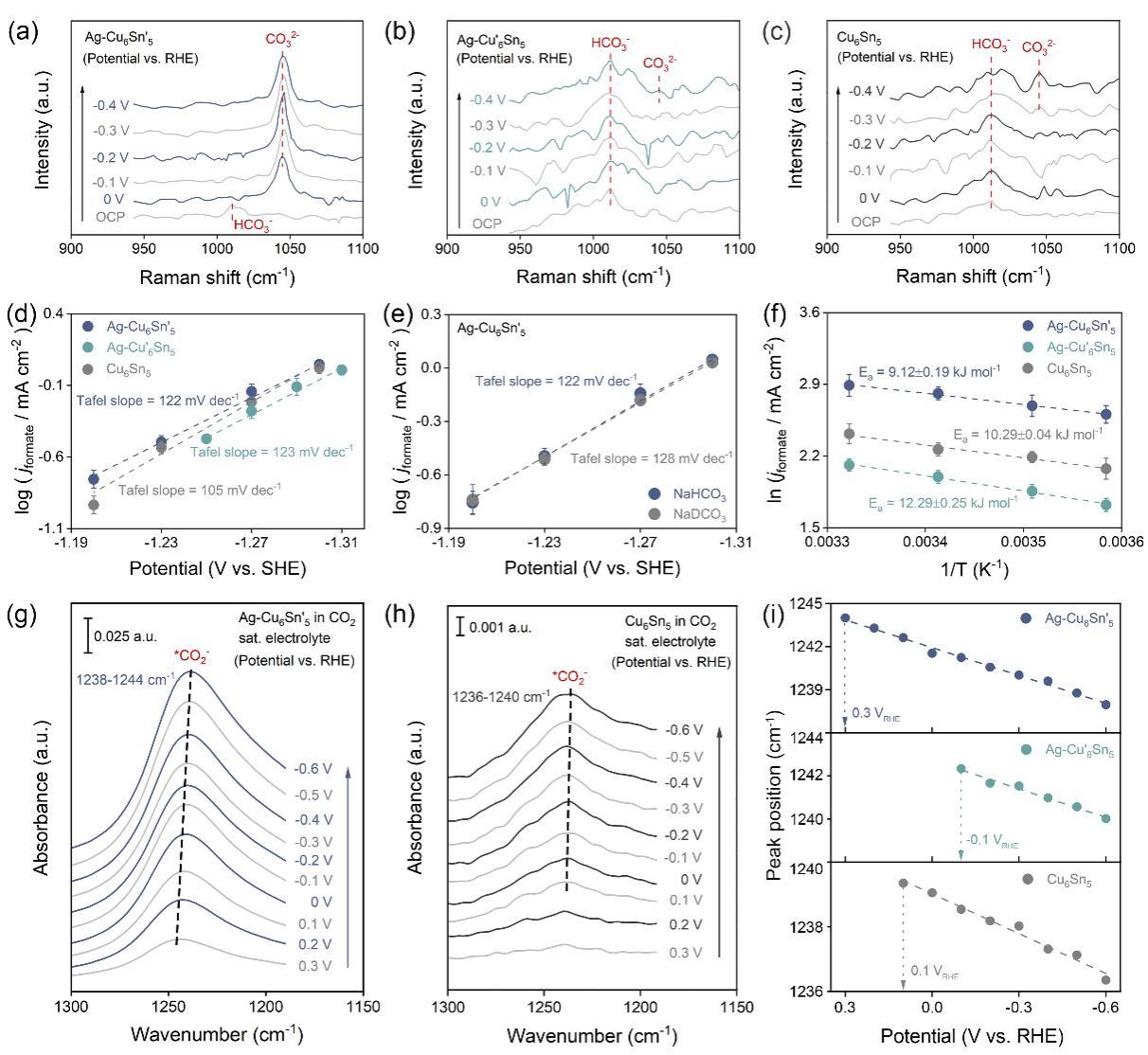

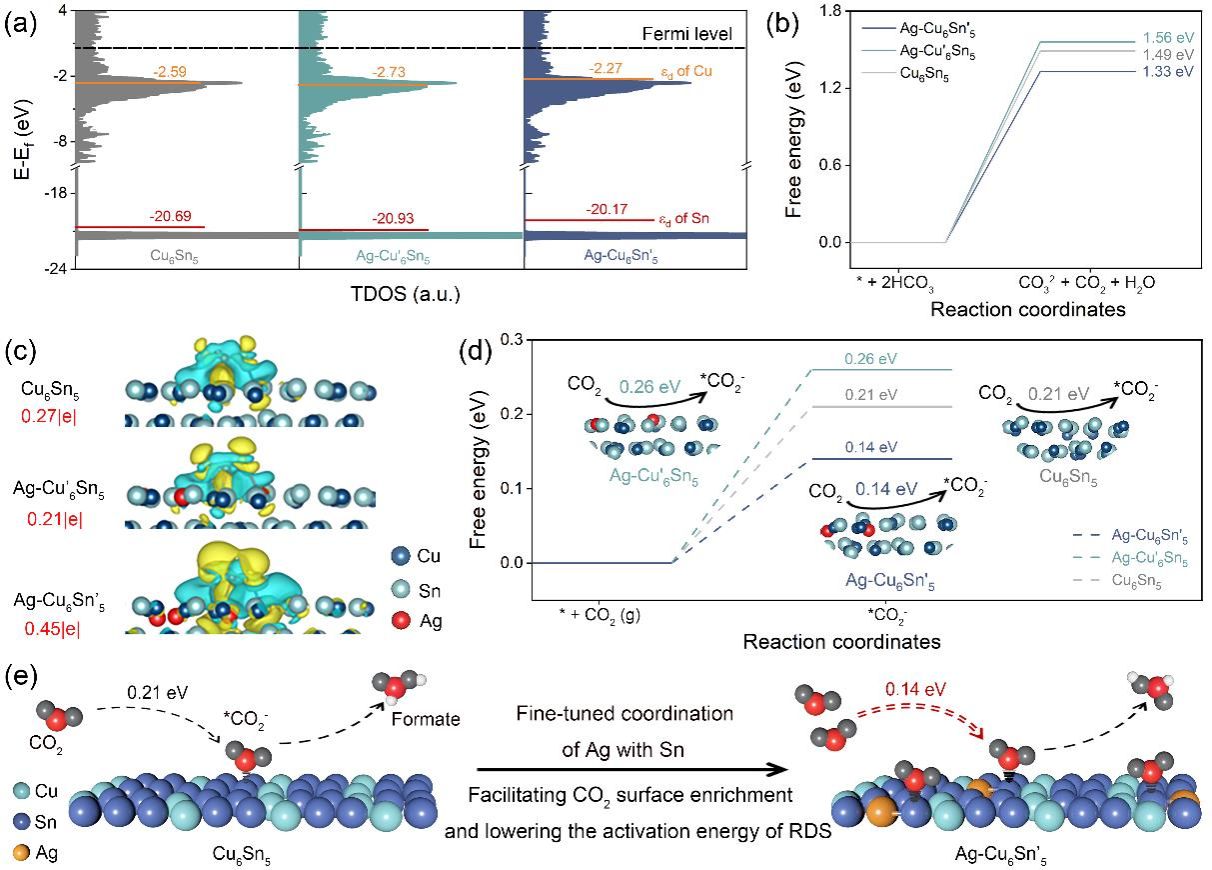

通过原位光谱、电动力学测试与理论计算,系统揭示了Ag─Sn配位结构提升CO2还原性能的机理。原位光谱表明,Ag─Sn配位促进了CO32-的早期生成,提高了表面CO2浓度,并有利于关键中间体*CO2-在更正电位下形成。电动力学分析证实,其速率决定步骤为吸附的CO2耦合单电子转移生成*CO2-中间体,而Ag─Sn配位显著降低了该步骤的活化能。理论计算进一步表明,Ag─Sn配位引起d带中心上移,增强表面电荷密度,有效促进了*CO2-的稳定与转化,从而更有利于反应的进行。

图4 (a-c)Cu6Sn5、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5的原位拉曼谱图;(d)Cu6Sn5、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5在NaHCO3电解液中的塔菲尔斜率;(e)Ag─Cu6Sn’5在NaHCO3和NaDCO3电解液中的塔菲尔斜率;(f)Cu6Sn5、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5的阿伦尼乌斯图;(g)Ag─Cu6Sn’5和(h)Cu6Sn5的原位红外谱图;(i)Cu6Sn5、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5的*CO2-峰位置的电位依赖性。

图5 (a)Cu6Sn5、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5的总态密度;(b)Cu6Sn5、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5对于2HCO3-→CO32-+CO2+H2O反应的自由能;(c)CO2在Cu6Sn5、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5上的电荷密度差;(d)Cu6Sn5、Ag─Cu’6Sn5和Ag─Cu6Sn’5对于限速步骤*+CO2+e-→*CO2-的自由能;(e)Ag─Sn配位性能增强的机理图。

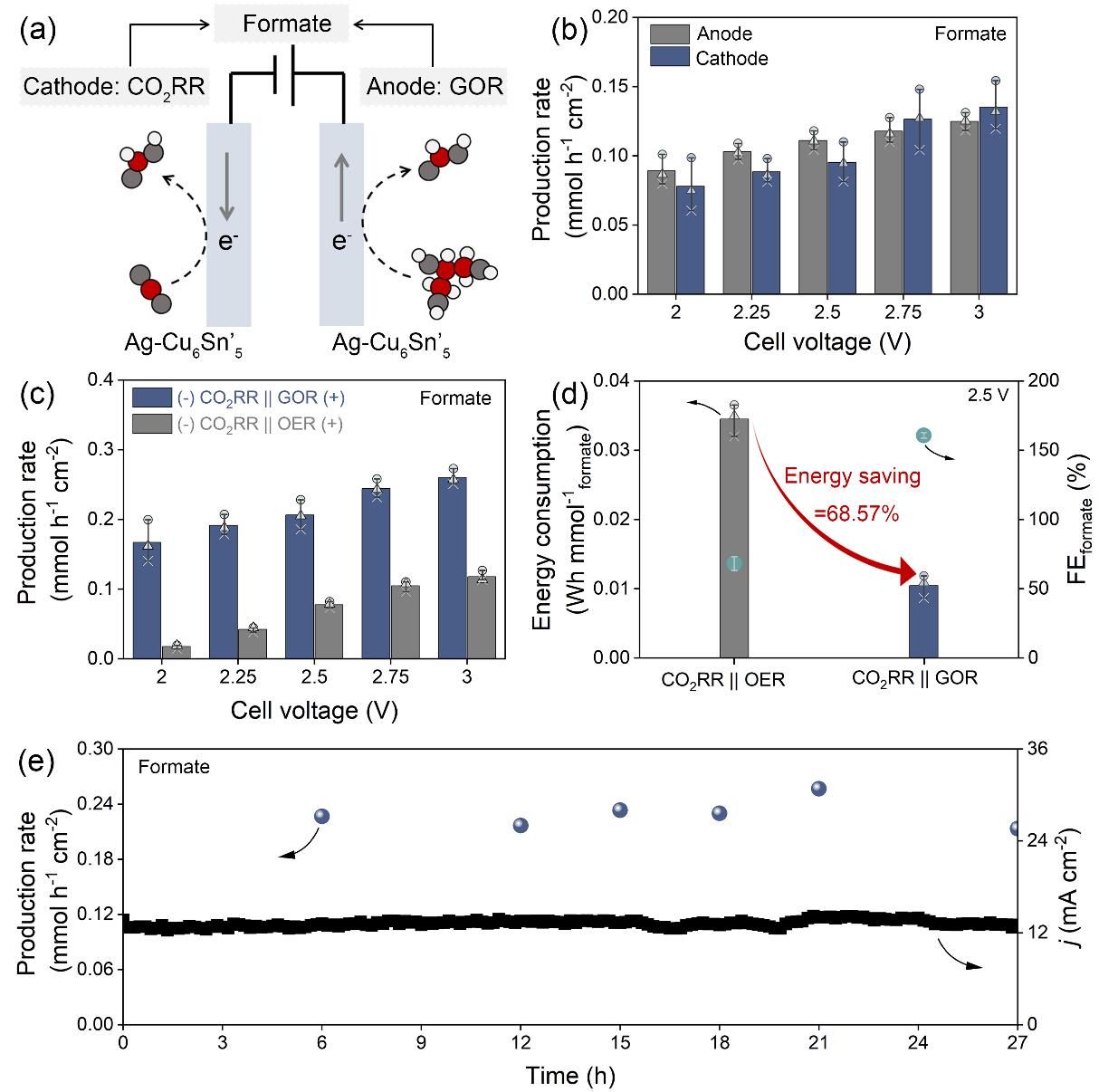

要点四:(-)CO2RR || GOR(+)耦合体系的电化学性能

在集成阴极CO2还原与阳极甘油氧化的全电池系统中,以Ag─Cu6Sn’5作为双功能催化剂进行了性能评估。结果表明,在2.5 V槽电压下,该耦合系统的甲酸生产速率达到0.21 mmol h-1 cm-2,为CO2RR || OER体系的2.63倍。同时,其生成单位甲酸的能耗仅为0.011 Wh mmol-1,较CO2RR || OER体系降低了68.57%。此外,该体系能在27小时内能够保持稳定的电流密度与甲酸产率。

图6 (a)CO2RR || GOR耦合体系的示意图;(b)不同电压下,Ag─Cu6Sn’5在阴极和阳极的甲酸生成速率;(c)Ag─Cu6Sn’5在CO2RR || GOR和CO2RR || OER体系下的甲酸生成速率对比;(d)2.5 V电压下的能量消耗和甲酸法拉第效率对比;(e)CO2RR || GOR耦合体系的稳定性测试。

【文章链接】

Atomic-level Ag─Sn Coordination Engineering in Laser-Synthesized Cu6Sn5 Alloys for Energy-Efficient Electroreduction CO2 to Formate

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202506697